今回 OpenAI が発表した GPT-5 は、「最も賢く、最速で、最も役立つモデル」という位置づけのとおり、日常の調べ物から専門的な意思決定、そしてソフトウェア開発まで、体験そのものを底上げするアップデートでした。

まだ AGI(汎用人工知能)には到達しなかったものの、私たちが毎日触れる作業の精度・速度・安定性が、目に見えて一段引き上がったという印象がありました。

しかし、

「結局、GPT-5 で何が変わるの?」

「無料でも使えるの?」

「Claude や Gemini と何が違うの?」

——こんな疑問はありませんか?

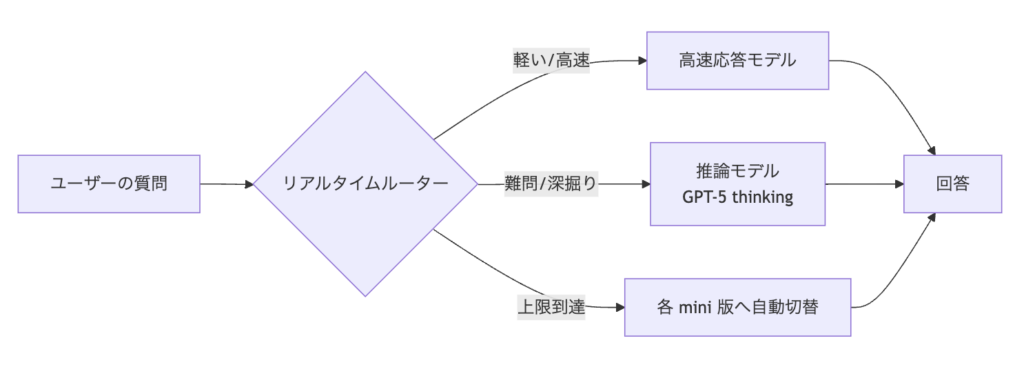

本記事では、統合アーキテクチャ(高速応答 × 深い推論 × リアルタイムルーター)の要点と、ハルシネーション削減などの信頼性向上、コーディング実演で見えた“できること”の幅、みなさんが気になる料金やモデルの使い分け、そして他 AI との賢い比較までを、初めての方にも分かる言葉で解説します。

読み終える頃には、「自分はどのプランで、どのモデルを、どの用途に使えばいいか」がしっかりつかめる様になると思います。

GPT-5 はこう動く(統合システムのしくみ)

GPT-5 は「ひとつの巨大な頭脳」ではなく、役割の異なる 2 つのモデルと、それらを自動で振り分けるルーターで構成された“統合システム”です。

軽い質問には高速応答モデルが素早く答え、難問や検証が必要な場面では推論モデル(GPT-5 thinking)がじっくり考える——この切替をリアルタイムで最適化するのがルーターです。

ユーザーが「徹底的に調べて」と指示すれば、明示的に思考を深めることもできます。

提供面でも大きな変化があります。

ChatGPT は無料を含むほぼ全プランで GPT-5 に順次切替。無料ユーザーは上限到達後に mini へ自動移行するため、コストを抑えながら最新体験を広く享受できます。開発者向けには API として提供され、後述のとおり用途やコストに応じて gpt-5 / mini / nano を選べます。

図解(統合システムの流れ)

進化のポイント(速さ・推論・信頼性・マルチモーダル)

まずは「速さ × 推論」。

GPT-5 は、軽い質問にはサッと即答、難しい課題にはじっくり思考。必要なときだけ深く考えるのでムダが少なく、待ち時間も短めです。人間の作業リズムに近い“緩急”が、そのまま体験の快適さにつながります。

次に「信頼性」。

事実誤認(ハルシネーション)や、できないのに「できる」と言ってしまう欺瞞、過剰な迎合表現が大きく減りました。

実行不能・前提不足・ツール欠如などは素直に伝えるため、長文の生成や連続タスクでも破綻しにくく、任せやすくなっています。

そして「マルチモーダル」。

テキストだけでなく、図表・写真・スライドといった“言葉以外”の情報理解が向上。プレゼン写真の要約、図からのポイント抽出、デザイン案の読み取りなど、仕事で使える精度に近づきました。

他 AI 比較(Claude/Gemini/Grok)用途別の賢い選び方

同じ“強い AI”でも、得意分野や使い心地は少しずつ違います。迷ったら性能だけでなく、価格や上限、社内ツールとの相性まで含めて“総合点”で選ぶのが近道です。

選び方の優先事項

- 推論の粘り・長文の整合性:厳密さや網羅性がどれだけ必要か

- マルチモーダル:画像/動画/図表など非テキストの扱いが必要か

- コーディング・エージェント:外部ツール連携や長時間ジョブの安定性をどこまで求めるか

- 速度・上限:即応(低レイテンシ)と大量実行(高上限)どちらを優先するか

- コスト:単発の質か、日常運用のスループットか

- ガバナンス:監査・権限・ログなど、組織要件との適合度

比較早見表

| 観点 | GPT-5 | Claude | Gemini | Grok |

|---|---|---|---|---|

| 推論 | ◎ 粘り強い(Pro で長考) | ◎ 文章理解に強み | ◯ マルチモーダル統合が充実 | ◯ 反応は速め |

| クリエイティブ | ◎ 比喩・情緒表現が向上 | ◎ 文芸・要約が得意 | ◯ 画像/動画の表現力 | ◯ カジュアルな生成 |

| コーディング | ◎ 実装/デバッグ/長時間安定 | ◯ 補助タスクに強い | ◯ 設計補助 | ◯ スニペット生成 |

| 価格感 | ◯ 中 | ◯ 中〜高 | ◯ 中 | ◯ 中 |

| 上限/速度 | ◯ バランス良 | ◯ 安定 | ◯ マルチモーダル重視 | ◎ 速さ重視 |

| おすすめ | エージェント/開発/調査 | 長文/要約/思考整理 | 画像・動画絡み | 会話/速報系 |

注:上表は公開情報と一般的な使用感に基づくざっくり目安です。正式な仕様・料金・上限は各社の最新ドキュメントをご確認ください。

ざっくり指針

- クリエイティブ/物語性:GPT-5 は表現の厚みが強化。Claude も強いが国産文脈は用途次第。

- 推論・長い設計作業:GPT-5(Pro 含む)の粘り強さと自律ツール連携が有利。

- 価格重視の軽作業:GPT-5 mini/nano や他社の軽量プランを比較検討。

- 実務は「性能 × コスト × 上限 × 社内ツール連携」で選ぶのが現実解。

モデル別の強み・弱みと向いている用途(もう一歩踏み込んで)

GPT-5(含 Pro)

- 強み:推論の粘り・自己検証・ツール連携の柔軟性が高く、長時間の設計・検証・コーディングで破綻しにくい。関数/シェル/SQL など“自由度の高いツール呼び出し”に強い。

- 弱み:長考を使うとコスト/時間が増えやすい。高速軽作業のみなら過剰。

- 向き:要件定義/設計レビュー/大規模改修/エージェント運用、監査可能な説明付き出力。

Claude

- 強み:長文読解・要約・論旨整理に安定。丁寧な文章/非フィクション文体が得意で、ガードレールも堅牢。

- 弱み:ツール連携の自由度や継続的なコード生成の粘りは相対的に控えめ。

- 向き:議事録 → 要点化、レポートの骨子、既存資料の清書、丁寧なやり取り。

Gemini

- 強み:画像/動画/スライドなどマルチモーダル統合が強い。図表やレイアウト意図の読み取りが得意。

- 弱み:厳密推論や長考の粘りは用途によりムラ。外部エコシステム連携はワークフロー設計が鍵。

- 向き:資料/動画を含む調査、プレゼン構成案、UI/図の読み取りと要約。

Grok

- 強み:反応が速く、カジュアルな対話や速報系の収集に向く。X 連携の体験が軽快。

- 弱み:厳密性や長文整合性は他モデルに譲る場面がある。

- 向き:日々のニュース要点、軽いブレスト、短文スニペット。

シーン別おすすめ(迷ったらここから)

- 仕様策定・設計ドキュメントの詰め:GPT-5(難所は Pro)

- 長文の要約・議事録の整理・レポート清書:Claude

- 画像/動画/図表を含む資料整理・プレゼン草案:Gemini

- タイムライン監視・速報メモ・軽い会話:Grok

選び方のミニフロー(5 分で判断)

- 仕事の性質を分類(厳密推論/長文整合/マルチモーダル/速度・上限)

- 制約を確認(コスト・SLA・ガバナンス)

- 候補を 2 つに絞り、同じプロンプトで 10 分だけ比較試走

- 実運用は「主力+軽量」の二刀流から開始(例:GPT-5 + mini)

- 週次で出力品質とコストをレビューし、モデルを微調整

仕事での使いどころ

現場での「結局どこで使えるの?」を先に答えていきます。今あるツールやフローはそのままに、GPT-5 を組み込んだ製品(Microsoft Copilot / GitHub Copilot / Cursor など)を“置き換えずにAIを足す”だけで、目に見える時短と品質安定が得られるようになります。

具体例(部門別の効きどころ)

- 営業・マーケ:メール素案、提案資料の骨子、顧客メモの要約、フォロー文のトーン調整。過去案件を渡して「この顧客に刺さる強みを 3 つ」と聞くと、次の一手がすぐ決まります。

- カスタマーサポート:長いスレッドの要点抽出、返信ドラフト、ナレッジ候補の提示。製品名やポリシーを前提に与えると、ぶれない回答が安定します。

- 人事・総務:JD の下書き、評価コメントの雛形、社内規程 Q&A。センシティブな表現は“セーフコンプリーション”で角を立てずに伝えられます。

- 財務・経理:経費の説明文チェック、請求内容の差分確認、注記の定型化。人が見るべき例外だけを浮かび上がらせる仕分け役として有効です。

- エンジニアリング:バグ再現手順の抽出、テストケース生成、リファクタ提案、変更差分の要約。GitHub Copilot や Cursor と組み合わせると、レビュー観点の“漏れ”が減ります。

- 企画・ドキュメント:議事録からの要点整理、決定事項と宿題の分離、次アクションの洗い出し。Notion/Office 文書の体裁も整えて出せます。

代表的なワークフロー例(ひとつひとつの“前後”が見える形)

- 顧客の声を集約 → テーマ抽出 → 優先度づけ

過去 3 ヶ月の問い合わせや営業メモを投入し、「頻出課題・影響度・改善案」を表で返させると、次回スプリントの論点が 30 分で固まります。 - 要件定義 → 画面プロトタイプ生成 → フィードバック反映

手書きスケッチや参考サイトを渡して「主要 3 画面の UI を構成案で」と頼むと、修正前提の“たたき台”が即日で出来ます。 - コード実装 → テスト生成・実行 → 差分レビュー → ドキュメント整備

変更 PR を読み込ませ「影響範囲とリスク」を出させ、同時に単体テストの雛形を作成。最後に変更理由と使い方を README に追記するところまで並走します。

導入のコツ(明日からできる運用)

- まずは 1 プロセスに絞る(例:議事録 → 要点化)。成功体験を作ってから横展開。

- ベースプロンプトとテンプレを用意。「前提(製品/トーン/禁則)」「入力形式」「出力形式(箇条書き/表)」を固定。

- 出力の評価軸を言語化(完全一致でなく“合格ライン”を定義)。レビュアーは差分指示に徹する。

- セキュリティと権限は最小限から開始。社外共有や個人情報の扱いは“禁止 → 例外申請”で統制。

- ログとナレッジを残す。良い出力はテンプレ化して再利用、悪い例は NG 集にして再発防止。

- 避けたい落とし穴(最初に決めておく)

- 丸投げせず“前提と評価基準”を明示しないまま使う。

- 個人アカウントで機密情報を扱う。権限・監査・持ち出しのルールがない。

- ブラックボックス化。判断理由や根拠の記録が残らない。

小さく始める 3 ステップ

- ユースケースを 1 つ選ぶ(時間がかかり人手がかかる作業)

- 入力ひな形と出力サンプルを作る(誰でも同じ結果になる)

- 2 週間だけ運用して効果測定(所要時間・品質・手戻り率)し、続投か改善かを決める

開発者向け:新 API の使いこなし

開発では「品質・速度・コスト」をトレードオフせず、プロンプトとパラメータで操縦するのが鍵です。

- Reasoning Effort(思考の深さ)

低:即応が要る軽タスクに/中:通常運用の既定値に/高:難問や網羅性が要る場面に。

まず中から始め、遅い・高い・足りないのどれがボトルネックかで微調整します。 - Verbosity(冗長さ)

low:コードのみ/簡潔回答。medium:説明付きで妥当。high:監査・教育用途や引き継ぎ資料に。 - Free-Form Function Calling

JSON に縛られず、SQL/シェル/スクリプトをそのままツールに渡せます。

生成物の安全実行(サンドボックス)とロギングは必須運用にしましょう。 - Context-Free Grammar(CFG)

Lark/Regex で出力形式を強制。パーサの堅牢性が一気に上がり、後工程の手直しが減ります。 - Allowed Tools / Preamble

使ってよいツールを明示し、行動の意図(なぜそうするのか)を“前文”で言語化。

トラブルシュートの再現性と安心感が高まります。 - 実務 Tips

既存プロジェクトの方針(命名・ディレクトリ・UI 規約)を先に渡す。

「自己検証 → 改善」を指示し、差分レビューを前提とした出力を求める。

コストは長文出力側が効きやすいので、段階出力とキャッシュ活用を癖にする。

デモで分かるコーディング実力

ここは一番ワクワクするところです。

デモを通じて「本当に 1 つのプロンプトだけでここまで作れるのか?」と驚く場面が何度もあり、着想から手を動かすまでの距離が一気に縮まったと実感します。

1プロンプトで試作が完成

単一の指示から Web アプリやゲーム、物理シミュレーションまで動く形で生成でき、Excel/Word 風の UI も要件を自然言語で伝えるだけで立ち上がります。数十分〜数時間で触れる試作品ができるため、要件のすり合わせやステークホルダーとの合意形成が“その日中”に進みやすくなります。

大規模リポジトリも迷子にならない

再現手順の抽出から原因特定、修正案の提示、テストの追加までを一連の流れとして遂行でき、長時間に及ぶ処理でも途中で手が止まりにくいのが印象的です。外部ツールとの連携や失敗時のリカバリも自律的にやり直してくれるため、エンジニアは判断やレビューなど“人が価値を出す部分”に集中できます。

見た目の“整い”まで自動で配慮

スペーシングやタイポグラフィ、余白設計への理解が向上し、初版の時点で“それらしく”整った UI が出力されます。色や余白の微調整など最終的なデザインの磨き込みに時間を割けるので、試作 → 仕上げの移行がスムーズになります。

実務で効かせるコツ

Next.js(TypeScript)/Tailwind など推奨スタックを事前に指定し、「自己評価して改善して」と促す一文を添えると品質が安定します。さらに Cursor 等の AI エディタと組み合わせ、編集 → 実行 → 差分修正のループを高速に回すことで、最終到達点までの時間を大きく短縮できます。

モデルの選び方と料金(使い分け早見)

まずは“どの仕事を、どれくらいの頻度と規模で”任せたいかを考えると、選ぶべきモデルが見えてきます。

重い推論や複数ツールを伴う長めのタスクはフラッグシップの gpt-5(必要に応じて Pro)、日常の調査やドキュメント作成、社内 QA のような軽〜中程度のやり取りは gpt-5 mini、分類や要約キューの処理などスループットを重視する場面は gpt-5 nano が向いています。

迷ったら「性能 × コスト × 上限(使える量)」のバランスで決めるのが失敗しにくい方法です。

- gpt-5:複雑な推論・ツール連携・大規模な編集や設計に最適。長考が必要な企画や検証にも強い。

- gpt-5 mini:コストを抑えつつ十分な推論力。日常の調査/文章作成/議事要約などの主力に。

- gpt-5 nano:高速・低コストで大量処理を回したい時。分類、タグ付け、短文生成のバッチ処理に。

- gpt-5 Pro:最難度タスクや厳密な精度が必要な場面で。外部評価でも高支持を獲得。

API 料金の目安は次のとおりです(入力/出力は 1M トークンあたり)。

フラッグシップの gpt-5 は入力 $1.25・出力 $10、mini は入力 $0.25・出力 $2、nano は入力 $0.05・出力 $0.4。

長めのやり取りやドキュメント生成が多い場合は、出力側のコストもあらかじめ試算しておくと安心です。

料金ミニ表(1M トークンあたり)

| モデル | 入力 | 出力 | 向いている用途 |

|---|---|---|---|

| gpt-5 | $1.25 | $10.00 | 複雑推論・設計・エージェント |

| gpt-5 mini | $0.25 | $2.00 | 日常運用・調査・文章作成 |

| gpt-5 nano | $0.05 | $0.40 | 大量分類・短文バッチ・高速処理 |

ChatGPT 側では、無料プランは利用量の上限到達後に mini に自動切替されます。まずは無料や Plus で使い心地と上限感を掴み、業務での使用量が読めてきたら Team/Enterprise や API に段階的に移す、という流れがスムーズです。

安全性と信頼性(セーフコンプリーション)

GPT-5 の安全性は「ただ拒否する」のではなく、可能な範囲で役に立つ情報を返す“セーフコンプリーション”へ進化しました。例えば、危険性がある依頼や解釈が分かれるテーマでは、具体的な手順に踏み込まずに注意点や代替案を示してくれます。また、必要な前提やツールが足りないときは、その旨を正直に伝えるため、誤ったまま先に進みにくくなりました。

現場でありがたいのは、“できないことはできない”と言ってくれる点です。長時間の連続タスクでも破綻しにくく、途中で前提の確認や安全な迂回案を提案してくれるので、結果としてリスクと手戻りが減ります。もちろん、医療や法律のような専門判断の最終決定は人間が行う前提で、下調べや問いの整理に強くなった、と捉えるのが実務的です。

- ここがポイント:

- 安全第一で“可能な範囲の有用回答”を返す(拒否のみで終わらない)。

- 実行不能・前提不足・ツール欠如を明示し、誤った続行を防ぐ。

- 長文/連続タスクでも破綻しにくく、手戻りを抑制。

- 医療・法律などの最終判断は人間が担う前提(補助・準備に強み)。

まとめ

GPT-5 は、スピードと推論を統合した“使いやすい賢さ”が魅力です。

ハルシネーションの抑制や正直な応答で、長文や連続タスクでも安心。

コーディング実演が示すとおり、試作と検証のスピードが現実的に上がります。

- まずは無料/Plus で体験 → 使用量に応じて Team/Enterprise/API へ。

- 仕事に合わせて gpt-5/mini/nano を使い分け(性能 × コスト × 上限)。

- 安全性は“拒否一辺倒ではない”有用回答へ。最終判断は人が担う前提で。

今日の業務に“ここは AI に任せよう”という枠をつくるだけで、企画・実装・検証の回転が目に見えて変わります。

まずは小さく始めてみましょう。

執筆メモ:本文は素材の要点を整理・要約した独自解説です。正式仕様は時期により更新される可能性があるため、実運用時は公式ドキュメントをご確認ください。

コメント